Sprache

Typ

- Buch (6)

- Wissenschaftlicher Artikel (2)

- Interview (0)

- Video (0)

- Audio (0)

- Veranstaltung (0)

- Autoreninfo (0)

Zugang

Format

Kategorien

Zeitlich

Geographisch

Nutzerkonto

Ein Roadtrip ohne Road

Etwa 30 Kilometer nördlich von Valparaíso erstreckt sich entlang der Pazifikküste das interdisziplinäre Open-Air-Labor und Veranstaltungsgelände des Instituts für Architektur der Universidad Católica de Valparaíso: die »offene Stadt«, Ciudad Abierta, wo die Baukunst seit nunmehr 45 Jahren nach einem ebenso simplen wie konzeptuell-abstrakten Grundpostulat betrieben wird: Es gilt, die Architektur als Spielform des Dichterischen zu begreifen; den Raum ebenso wie die handwerkliche Praxis von der Sprache aus zu denken. Bemüht wird ein Poesiebegriff, der stets im Vagen, in seiner maximalen Offenheit belassen wird, und in dem der Mensch im Mittelpunkt der Überlegungen steht, nicht etwa als anthropometrische Referenz wie noch bei Le Corbusier, sondern als Träger einer Befindlichkeit. Alberto Cruz, der mit dem argentinischen Dichter Godofredo Iommi das frühe intellektuelle Zweigespann des Instituts bildete, wendete es seinerzeit so, dass Architektur vornehmlich als Spiel mit der Intimität aufzufassen sei, in einer ständigen Spannung zwischen Verbergen und Offenlegung begriffen, im Leben und in der Gegenwart verwurzelt. Der Geist der Poesie ist in diesem Sinne gleichbedeutend mit Vergänglichkeit, die poetische Architektur ein Spiel des Ephemeren. Das klingt nur scheinbar nach Buckminster Fullers Begriff der Ephemerisierung, gründet dieser doch letztlich auf einem Effizienzgedanken – immer mehr mit immer weniger herstellen –, der in der Tradition der Ciudad Abierta sicherlich nicht im Vordergrund steht. Vielmehr entspringt das hier einem Prekaritätsdenken; die Betonung liegt auf der Vergänglichkeit. So sind die Räumlichkeiten, die aus jenem Wechselspiel von Verhüllung und Entschleierung entstehen, wandelbar, prekär, präsentisch, damit aber nicht notwendigerweise effizienter. Der architektonische Entwurf ist, so gesehen, eher als Projektion einer Gegenwart in die Zukunft denn als Einrichtung von Zukunft zu verstehen. Projiziert wird eine Befindlichkeit. Der Architekt der Ciudad Abierta ist dabei in erster Linie aber nicht als projizierender Dichter zu begreifen, sondern als Leser, der das Vergängliche, das heißt das gegenwärtige Leben sprachlich erfasst und von dieser Lektüre aus zur Raumgestaltung übergeht. Das Projekt vollzieht sich zunächst sprachlich. Um ein Gebäude zu errichten, schreibt Alberto Cruz, ist vor der Auseinandersetzung mit allen materiellen Aspekten immer erst ein weitläufiges Gebiet durchzuwaten: das Gebiet des Sichbefragens. Der Gang durch den Sprachmorast ist für das Errichten des Bauwerks mindestens genauso wichtig wie die materiellen Bedingungen oder die Beschaffenheit des Bauterrains.

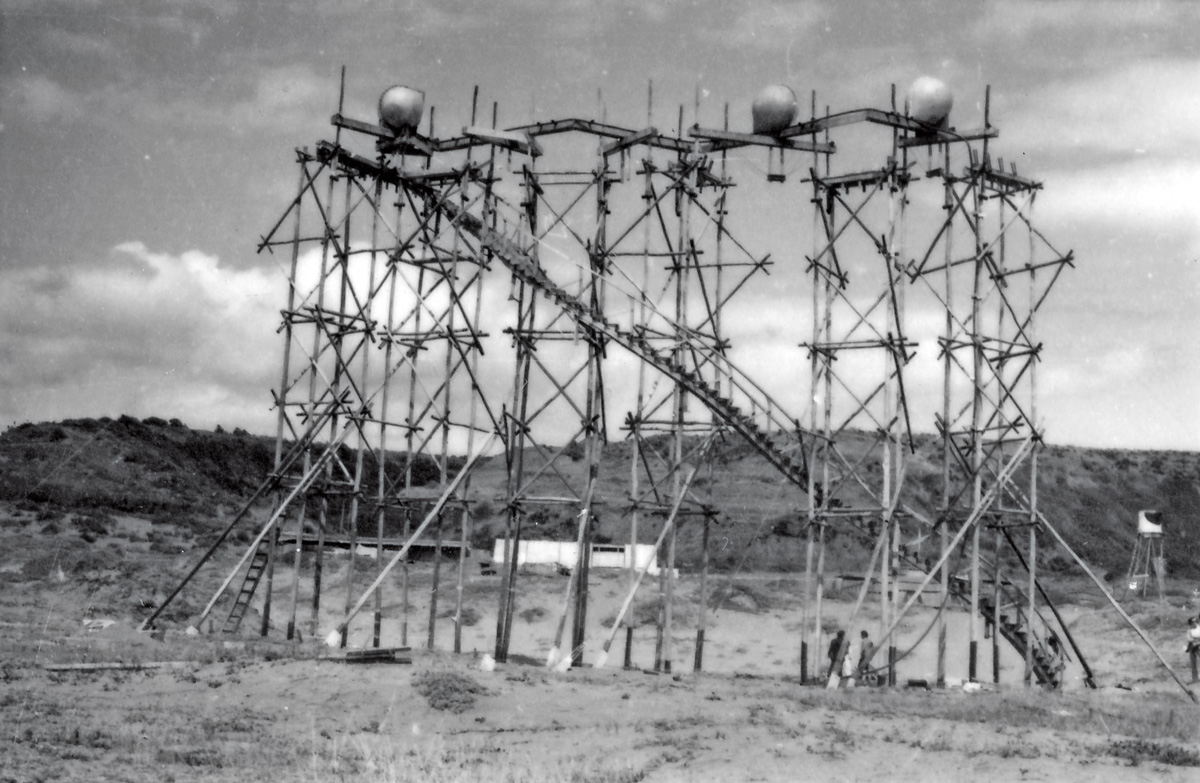

Dafür, dass Gebäude nicht unbedingt solider sind als Gedankengänge und Sprachkonstrukte, liefert die Ciudad Abierta ein anschauliches Beispiel. Was immer dort errichtet wird, wird auf Sand gebaut. Halb eingesunken in den Dünen, stehen die Blech- und Holzkonstrukte als Sinnbilder der Vergänglichkeit und Wandelbarkeit, in einer Szenerie, die zugleich auch modellhaft doppelt, was sich in praktisch jeder chilenischen Stadt dem beobachtenden Auge erschließt: Die Stadt als Patchwork, das nach jedem Erdbeben, nach jedem Tsunami umgebaut, nachgebessert, neu gedacht werden muss. Im Architekturlabor der Ciudad Abierta reflektiert sich insofern auch eine Ökonomie des Denkens und Fühlens, die über die Jahrhunderte von Naturkatastrophen geformt wurde; ein Denken, das von geologischen Gegebenheiten gleichermaßen geprägt ist wie von einem ebenso fragilen wie unverwüstlichen Geist des Poetischen; ein Denken, in dem die Zerstörung keine latente Bedrohung darstellt, sondern eine endogene phantomhafte Präsenz.

Aus der Perspektive ihrer Gründer liegt die Ciudad Abierta eingeengt zwischen zwei Meeren: einem offenen Meer – dem Pazifik – und einem geschlossenen – dem »Binnenmeer Südamerikas« –, einer unwegsamen terra incognita, die von der längsten Gebirgskette der Welt durchzogen und über weite Gebiete von dichten Dschungelflächen überwuchert ist. Dazwischen erstrecken sich Sand-, Salz- und Steinlandschaften, Superlative der Unwirtlichkeit: die trockenste Wüste der Welt, der größte Salzsee, die ähnlichsten Bedingungen zum Mars. Die Erkundungsreise dieses Binnenmeeres, 1965 unter dem Phantasienamen »Amereida« initiiert, bildet zugleich die Vorgeschichte der heutigen Ciudad Abierta. Im Portemanteauwort »Amereida«, das »Amerika« mit »Eneida« (Aeneis) verquickt, liegt die ganze Programmatik der Reise in maximaler Kompression vor: Es galt, eine südamerikanische Aeneis auf dem kontinentalen Meer in Szene zu setzen; eine Reise wie ein Gründungsmythos, eine großangelegte »geopoetische Studie«, die von Anfang an auch als kartographisches Spiel von Projektion und Einschreibung konzipiert war, bei dem die Route quer über den Kontinent das Kreuz des Südens nachzeichnen sollte. Die erste Strecke, vom Feuerland bis an die Atlantikküste Venezuelas, würde die Süd-Nord-Achse des Sternbilds festlegen. Von dieser sollte zunächst wiederum nur eine Teilstrecke zurückgelegt werden, bis in den Südosten Boliviens, nach Santa Cruz de la Sierra, der designierten Hauptstadt Amereidas, Schnittstelle beider Sternbildachsen. Ausgangspunkt der Expedition war Punta Arenas, die südlichste Stadt des amerikanischen Festlands, ein Konglomerat aus adriatisch anmutenden Prachtbauten und chilenischem Wellblech, an dessen Ufer sich die Magellanstraße als immergraue Flussmündung ausnimmt. Von Punta Arenas aus würde die Reise zumeist über dürftige, nur selten asphaltierte Straßen führen, durch Schlamm und Schneemassen, durch das Nichts des Binnenmeeres Amereidas; eine Irrfahrt mit weitaus weniger gesicherten Verbindungswegen als Hindernissen.

Amereida war der Versuch eines Roadtrips ohne Road. Eine freiwillige Versetzung in die Aporie – im engen Sinne des Wortes »Aporie«, das heißt in die Abwesenheit eines Weges. Die Expedition startete Ende Juli 1965, im tiefsten Südhalbkugelwinter. Von Santiago über Puerto Montt wurden die Projektteilnehmer – zehn Dichter, Künstler, Architekten, Philosophen, darunter, wie man zu denken geneigt ist, drei Franzosen in Beobachterrolle – nach Punta Arenas eingeflogen, wo die Reisepoetik ausgehandelt und die ungefähre Route der bevorstehenden »Travesía« = Meeresüberquerung festgelegt wurde. Entlang der Strecke sollten poetische Happenings aller Art stattfinden und mit ihnen die Verse und Strophen eines südamerikanischen Gründungsepos entstehen. Amereida sollte ein lebendes Gedicht werden.

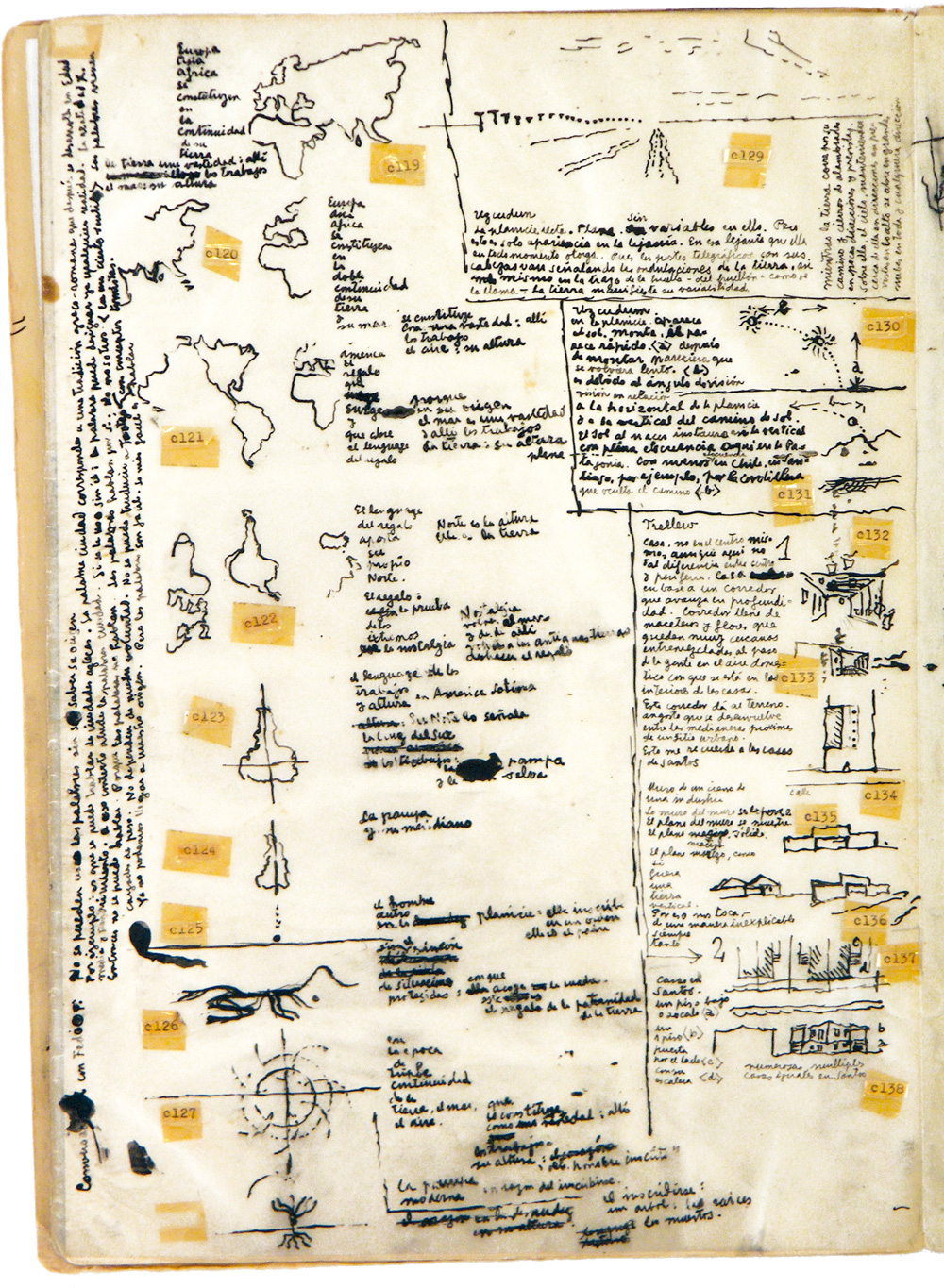

Niederschrift und Fahrt begannen am 31. Juli inmitten heftigen Schneegestöbers. Zehn Mann in einem Kleinbus der Marke Chevrolet – ausgerechnet Chevrolet –, die spätestens seit Álvaro de Campos als Marke von Dichterfahrzeugen schlechthin gelten darf. Ähnlich wie bei Fernando Pessoas großem Modernisten, dessen nächtliche Fahrt im Chevrolet nach Sintra zur Schreibmethode avanciert, leistet auch der Chevrolet der Amereida-Expedition seinen Dienst als dichterisches Schreib- und Erkundungswerkzeug. Fahrt und Schreibakt werden poetologisch verquickt, Straße und Schriftzug ununterscheidbar. Anders als bei Álvaro de Campos erzeugt die Amereida-Fahrt jedoch mindestens zwei textuelle Outputs: Neben dem Gedicht Amereida, in dem die Reise in Versform gebracht oder vielmehr überschrieben wird, und das bereits zwei Jahre später erscheint, entsteht auch ein Reisetagebuch, das jahrelang als Nebenerzeugnis in Vergessenheit schlummert und erst 1986 veröffentlicht wird. Mit dieser späten Publikation wird die epische Seite des dichterischen Vorhabens ausgestellt. Ein Plot wird nachvollziehbar. Die Jetztzeit des poetischen Akts kristallisiert sich in der Narration. Das Schneetreiben in Patagonien. Die Straße, die in Weiß aufgeht. Irgendwann reißt eine Schneekette. Der Kleinbus sitzt fest, bei drei Grad unter Null, anderthalb Metern Schnee. Nach stundenlangem Buddeln, Schaufeln, Kettenreparieren geht die Fahrt schleppend weiter. Doch nicht lange. Immer wieder läuft das Chevroletschiff im Nichts des Binnenmeeres auf Grund. Dann muss in der klirrend kalten Dämmerung eine Notunterkunft her, mitten im Nichts. Man kehrt in Bauernhöfen bei Kroaten ein, kommt in halbverlassenen, verwahrlosten Weilern unter, friert nächtelang, spürt das Vorhaben am eigenen Leib.

Mitunter liest sich das Tagebuch der Amereida-Expedition wie ein Bolaño-Plot. Doch wie man schon von Bolaño weiß, geht es bei einer Autofahrt, zumal im Chevrolet, letztlich um nichts anderes als um dichterische Produktion. Es ist eine womöglich sehr südamerikanische Form, Poesie aufzufassen und zu betreiben. Eine Poesie, die fest im Alltag und im Raum gründet und weit über die Domäne der Sprache, des Schalls, der Prosodie, der Grafik hinausreicht; vor allem aber eine Poesie, die sich als Kollektivwerk versteht, wie Godofredo Iommi oft und gerne mit einem seiner Lieblingszitate in Erinnerung ruft, anderthalb Sätze aus der Feder des 1846 in Montevideo geborenen Isidore Ducasse, alias Comte de Lautréamont: »Die Poesie muss von allen gemacht werden. Nicht von einem.« Diese Devise bestimmt das poetische Handeln der Amereida-Reisenden, die alle Geschehnisse der Erkundungsfahrt pauschal zur kollektiven Poesie erklären. Zum poetischen Inventar gehören neben der eigentlichen Reise auch Lesungen, Performances, Happenings, vor allem aber »Phalènes«, wie die Spiele unter Einbeziehung von Zuschauern, Freunden, flüchtigen Reisebekanntschaften genannt werden. Sie finden in Dörfern, Kleinstädten oder auch mitten im Nichts statt, mit oder ohne Publikum, fast immer ohne eine Spur zu hinterlassen. Es werden Verse mit Steinen in die Landschaft geschrieben oder vor Windmühlen aufgesagt. Gelegentlich schießt François Fédier Fotos, ansonsten werden die poetischen Zeremonien – wenn überhaupt – in Schriftsprache übersetzt, als epische Verse oder als Tagebucheinträge, eine dürftige Form der Reisedokumentation, wie Michel Deguy, einer der drei mitreisenden Franzosen, später bedauern wird. Hätte man die Expedition filmisch dokumentiert, so Deguy, wäre dem Vorhaben möglicherweise ein ganz anderer Erfolg zuteilgewesen. So aber sei die Reise in der Unschärfe epischer Verse, in der Nähe zum Mythos kaum mitteilbar gewesen und folglich auch rasch in Vergessenheit geraten. Was kommunikationsstrategisch verfehlt sein mag, zeugt andererseits von großer Kohärenz. Auf der Amereida-Expedition wurde mit einer Poetik des Ephemeren in der Manier Godofredo Iommis ernst gemacht. Für Iommi, in dem François Fédier das vollendete Beispiel des Dichters ohne Werk erkannte, war Poesie grundsätzlich nicht auf Schrifterzeugnisse zu reduzieren, sondern im Wesentlichen als performatives Spiel mit der Gegenwart und mit dem Vergänglichen zu verstehen. Dem gebürtigen Argentinier und Wahlchilenen ging es um den poetischen Gehalt des Moments, der umso vollendeter erschien, je fragiler die Einschreibung war. Insofern war auch der Verzicht auf eine umfassendere Dokumentation der Amereida-Expedition kein Versäumnis, sondern die konsequente Umsetzung eines poetischen Programms, für das sich schwerlich ein treffenderes Sinnbild finden ließe als das der Reifenspuren eines Chevrolet in der Schneelandschaft Patagoniens.

Was bei der Durchquerung des südamerikanischen Binnenmeeres zählt, ist das Zeremonial der Jetztzeit: zuschauerlose Phalènes gleichermaßen wie die öffentlichen Veranstaltungen im südamerikanischen Hinterland, in denen die Sternstunde Amereidas verkündet und der Süden gepriesen wird. Unverkennbar schimmert mitunter auch ein gewisser Missionierungsgeist hindurch, etwas Prophetisches, von dem sich schwer sagen lässt, ob es sich nur noch um die Schwundstufe des Katholizismus handelt oder nicht vielmehr um eine Oberflächenerscheinung tief verwurzelter Denk- und Glaubensschemata. Es ist wohl auch einerlei, denn ohnehin liegt ein unverkennbar katholischer Dunst über dem Binnenmeer Amereidas, in dem die Gebäude des Salesianerordens mit der Wucht von Leuchttürmen aus der Ödnis emporragen. Bisweilen scheint das messianische Leuchtturmlicht das poetische Vorhaben ganz zu überstrahlen. In der Poesie schlägt ein biblischer Ton durch, in der Verkündung des Südens als neuem Norden hallt ein Heilsversprechen nach. Wie eine Religion verheißt auch Amereida eine Orientierung; eine Neuausrichtung des Kontinents am Süden, eine Umpolung der Weltsicht, die Umwälzung diskursiv-grafisch gefestigter Hierarchien von Oben und Unten, Herr und Knecht, Nord und Süd. »Nuestro Norte es el Sur.« = »Unser Norden ist der Süden.« Auf diese Losung schworen sich die Wilden Detektive Amereidas ein, drehten also Landkarten um und setzten den Süden nach oben, wie es bereits der uruguayische Avantgardist Joaquín Torres García mit seiner América Invertida vorgemacht hatte. Amereida versprach die Zuwendung zum Pazifik, die Abkehr vom Atlantik und damit zugleich die Kappung der Verbindung zum Norden. Irgendwann benannten die Poeten der Amereida dann auch die Himmelsrichtungen um, verabschiedeten sich von der Nomenklatur der Nordhalbkugel und sprachen fortan von Licht, Ursprung, Anker, Abenteuer. Im Westen, auf der Pazifikseite, lag das Abenteuer.

Auch wenn die Amereida-Reisenden ihre Expedition am 13. September 1965, ohne indes das Zwischenziel Santa Cruz erreicht zu haben, für beendet erklärten, bedeutete das scheinbare Scheitern keineswegs das Ende des Projekts, das sich schon bald mit der Gründung der Cooperativa Amereida fortsetzte, wenngleich in veränderter Form. An die Stelle der Makrovision des Kontinents Amereida trat ein Miniaturdenken, der Fokus wurde auf Stadtgröße justiert. Aus der geopoetischen Studie ging die offene Stadt hervor, aus der Kreuzfahrt wurde eine stationäre Forschungsstelle zur Erkundung von Leben, Studium und Arbeit unter der Ägide des Poetischen. Amereida wurde sesshaft. Unweit der Kleinstadt Ritoque, wenige Kilometer von der Flussmündung des Aconcagua entfernt, ließ sie sich nieder, in der Himmelsrichtung des Abenteuers.

Die feierliche Eröffnung des Areals der Ciudad Abierta im März 1971 fand unter der Leitung der drei Amereida-Reisenden Alberto Cruz, Godofredo Iommi und François Fédier statt. Unverkennbar stand der Eröffnungsakt im Zeichen der Amereida. Mit den Phalènes, die das Herzstück der Zeremonie bildeten, wurde der Anschluss an das frühere Projekt hergestellt und die Logik des poetischen Handelns fortgesetzt. Ausgehend von den Leitbegriffen »abandono y limite« = »Verlassenheit und Grenze« wurden die Anwesenden mit verdeckten Augen zur blinden Erkundung in die Dünen geführt, in einer Wahrnehmungs- und Stolperübung, die die Bedeutung des Liminalen am eigenen Leib erfahrbar machen sollte. Seitdem setzt sich in der Ciudad Abierta die Erprobung und Verrückung von Grenzen zwischen Poesie, Leben und Architektur fort. Auch die »Travesías« gehören seit 1984 zum Studienplan, und so wird in jedem akademischen Jahr die Amereida neu aufgelegt, in einer eigentümlichen Mischung aus Studienreise und Pilgerfahrt ohne festgelegten Wallfahrtsort. Nach dem Vorbild der ersten Reise von 1965 wird auch in den neuaufgelegten Travesías Tagebuch geführt und Dokumentationsmaterial produziert. Jede Reise erzeugt neue Dokumente, sie ergeben mittlerweile ein stattliches Archiv; ein Archiv von Neu- und Überschreibungen, Varianten und Palimpsesten einer permanenten Gründungsreise.

Photos: Archivo Histórico José Vial Armstrong

Log book: Archivo Alberto Cruz Covarrubias

Seit über vier Jahrzehnten verschreibt sich die Baukunst in der chilenischen Ciudad Abierta einer Poetik, die das künstlerische Schaffen im Leben und in der Gegenwart verankert. Es ist ein Projekt, das in mancherlei Hinsicht an das Black Mountain College erinnert, in dem bis in die 1950er Jahre hinein die Bauhaus-Tradition auf nordamerikanischem Boden fortgeschrieben wurde. Doch bei allen Gemeinsamkeiten liegen zwischen dem College in Asheville, North Carolina und der chilenischen Schule wenn nicht Welten, so doch ein Äquator, und dieser ist alles andere als unerheblich. Die Ciudad Abierta liegt nicht einfach nur auf der Südhalbkugel, sie ist ein Denklabor des Südens. Sie war es von Anfang an. Wie sehr geographische Überlegungen die Entstehung der Institution prägten, führte jüngst die Ausstellung La invención de un mar (Die Erfindung eines Meeres) in Santiago und Valparaíso vor. Diese drehte sich um die Vorgeschichte der Ciudad Abierta: eine Erkundungsreise mit epischem Duktus durch ein eigens erfundenes kontinentales Binnenmeer. Auf der diesjährigen Documenta dagegen steht die Gegenwart der Ciudad Abierta im Vordergrund; eine Gegenwart, die jedoch ohne die Genealogie der Denkschule kaum angemessen zu begreifen ist.

- Poetik

- Architektur

- Gemeinschaft

- Raumtheorie

- Südamerika

- Architekturtheorie

- Intellektuelle